Nella cultura occidentale, fatte salve poche eccezioni, i significati che associamo a termini antitetici come maggiore e minore, veloce e lento, grande e piccolo, vanno in una direzione ben precisa: ciò che è grande è bello, di successo, ciò che è piccolo è deludente, non desiderabile, quando non proprio una roba da sfigati. Vi torna?

Frutti minori, una contraddizione in termini

Nell’approfondimento di questa settimana abbiamo deciso di parlare di Frutti minori, ed ecco che, articolando i concetti da esprimere, mi ha preso la curiosità di capire perché li chiamiamo così, perché usiamo un aggettivo dal significato comunemente negativo per identificare un insieme di frutti locali che, solo a leggere i loro nomi uno accanto all’altro, ti viene l’acquolina in bocca: albicocche, ciliegie, fichi, fragole, more, gelsi, corbezzoli, nespole, noci, pesche, prugne, uva, mandorle, cachi, fichi d’India, melagrane, giuggiole, susine, mele cotogne, ecc. ecc.

Mi son tolto lo sfizio di chiederlo a Bard: “I frutti minori sono chiamati così perché non sono così comuni come i frutti più tradizionali, come mele, pere, arance e banane. Sono spesso coltivati in piccole quantità e sono meno conosciuti dal grande pubblico.” Che dire, questo atteggiamento politically correct delle intelligenze artificiali è la cosa che, al momento, più mi lascia perplesso, dopo il livello deludente di affidabilità delle risposte che spesso ti danno. Tuttavia, nel caso in questione, concordo con l’artificiale, anche se poteva ben porre l’accento sulle due cause principali che determinano questo stato di cose.

Se i frutti minori si trovassero sui banchi dell’Eurospin – o di qualsiasi altra catena della GDO, allora sarebbero certamente noti al grande pubblico che, a quel punto, ne consumerebbe in grandi quantità. Se nella GDO non ci sono è perché il loro commercio worldwide non è possibile o, comunque, non profittevole quanto quello della frutta convenzionale, per varie ragioni che non indagheremo in questo contesto. Dunque, è il risultato dell’affermazione del modello economico dominante nel mercato e nell’industria alimentare.

La seconda ragione importante è di natura culturale. Ricordo ancora con grande piacere (e con un pizzico di nostalgia) le scorrazzate in bicicletta da bambini per le stradine di campagna appena fuori dall’abitato. Si trovava una grande varietà di alberi da frutto e noi bambini siamo cresciuti avendo la fortuna di conoscerne forme e sapori. Poi, la campagna era curata, pochi fazzoletti di terra erano visibilmente abbandonati, la gente che si prendeva cura dei campi curava anche gli alberi da frutto. Anzi, questi diventavano motivo di socialità e condivisione, facilitavano le buone relazioni in comunità. Quando a casa si riceveva in dono una coppa di gelsi neri, o di nespole, albicocche, di fichi – anzi, fiche, era l’occasione per capire chi fosse quel compare Ntunucciu che le aveva portate. A volte era un lontano parente, o un vicino di casa, oppure poteva essere un amico o collega di uno di famiglia che in questo modo celebrava la sua amicizia. Relazioni sane, le piccole cose che ti accendono un sorriso profondo, un senso di reciproca gratitudine. E che sapori, ormai quasi introvabili!

In definitiva, derubricare al ruolo di “minori” frutti che sono manifestazione di biodiversità locale, hanno proprietà nutrizionali superiori a quelle della frutta convenzionale, stimolano un patrimonio di relazioni di comunità quasi in via d’estinzione, è una vera e propria contraddizione in termini. Così, da questo momento in poi chiamiamoli frutti migliori!

Gente di campagna e gente di città

Mi viene da scomodare Orazio, il tema di cui voglio parlare è quello che il poeta latino racconta nella famosa favola dei due topi di campagna e di città.

Oggi di bambini in bicicletta ce ne sono sempre meno, presi come sono dagli impegni e passatempi contemporanei, digitali e non. Assistiamo all’inarrestabile spopolamento dei piccoli centri e delle aree interne a vantaggio delle grandi città, tendenza assecondata soprattutto dalle giovani generazioni. Si stima che entro il 2050 il 70 – 80% della popolazione mondiale vivrà stabilmente in città, intorno alle grandi metropoli. E saranno proprio i grandi centri di aggregazione delle persone i luoghi intorno ai quali concentrare le politiche di riduzione delle emissioni inquinanti e del riscaldamento globale.

Certamente abbiamo tutti sentito parlare di Overshoot Day, termine coniato dalla Global Footprint Network, una think thank internazionale indipendente fondata venti anni fa, per indicare il giorno dell’anno in cui gli uomini esauriscono tutte le riserve naturali del pianeta prima che questo abbia il tempo di rigenerarle biologicamente. Quest’anno la data in cui cade l’overshoot day sarà il 2 agosto. “Gli esseri umani usano le risorse ecologiche come se vivessero su 1,75 pianeti Terra”. Un po’ come finire la benzina appena dopo la metà del viaggio!

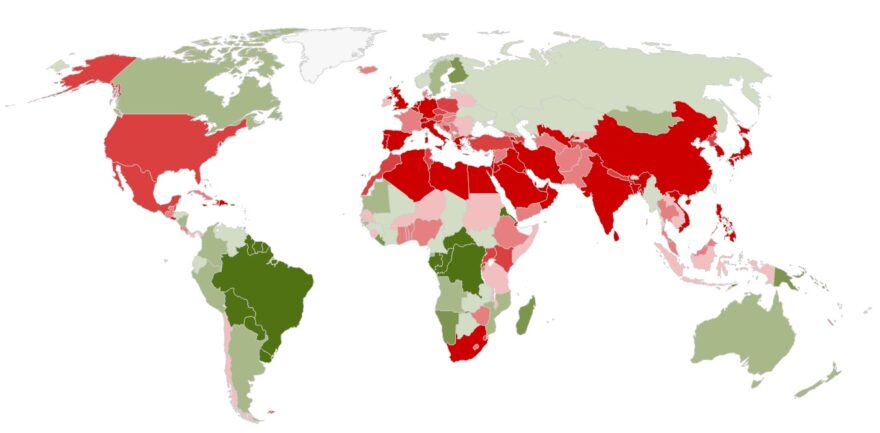

A chiunque si senta topino di campagna vorrei dire di non cullarsi sugli allori, perché se proviamo a calcolare la nostra impronta ecologica personale, pur nella nostra sacrosanta capacità di inquinare il meno possibile, troveremo che la nostra impronta ecologica è spaventosamente alta. Avete presente la famosa legge del 80/20? Il venti percento delle persone sulla terra detiene l’ottanta percento della ricchezza mondiale complessiva! In questo contesto leggi ricchezza come capacità di sfruttare risorse e il gioco è fatto. Se tutti vivessimo come gli americani avremmo bisogno di cinque pianeti, se vivessimo tutti come gli italiani e i cinesi ne occorrerebbero quasi tre. Misurare per credere.

Le opportunità da cogliere ci sono

A conclusione di queste riflessioni, cosa possiamo fare, nel nostro piccolo, per convivere proficuamente con i cambiamenti in atto? La buona notizia è che qualcosa si può fare senza necessariamente farsi intrappolare dall’esaltazione della decrescita (che, intendiamoci, a maggior ragione quando evidenzia storture e abusi incontrovertibili, è sempre da preferire al modello della crescita lineare).

Lo spopolamento dei piccoli borghi e delle are interne libererà una serie di risorse (es. le abitazioni e altre tipologie di immobili) spostando il loro utilizzo da forme classiche a forme legate all’ospitalità di breve e lungo periodo. Esistono tante persone che – per motivi non propriamente turistici in senso classico, si spostano dai luoghi poco vivibili come le grandi città verso luoghi più a misura d’uomo, dove possono trovare una dimensione di wellness più soddisfacente. Si pensi, ad esempio, ai cosiddetti nomadi digitali, persone che scelgono di lavorare a distanza tramite l’uso le tecnologie digitali. Lavorano come blogger, social media manager, sviluppatori di software, content creator, fanno e-commerce management, digital marketing management, ecc. In questo scenario, la disponibilità diffusa di giardini di frutti migliori, aggiungerebbe un tassello importante in termini di genuinità del prodotto da offrire ai nuovi ospiti, nonché in termini di placetelling, ovvero luoghi in cui si possono narrare delle storie legate ai luoghi, alle persone, ai frutti, alla nostra cultura, da studiare e da valorizzare senza soluzione di continuità.

Senza considerare che nuovi giardini di frutti migliori, un unicum che puoi incontrare solo se vieni da queste parti, andrebbero naturalmente ad arricchire l’offerta turistica di qualità esistente, caratterizzando in maniera sempre più incisiva i nostri luoghi, per tutti i motivi citati prima, offrendo nuove occasioni di esperienza e crescita personale. un tassello utile anche nell’ottica della destagionalizzazione dell’offerta turistica e nell’attivazione di quel processo di innovazione territoriale che ponga l’attenzione sul territorio non come “prodotto” (ricordiamoci che il mare esiste per i turisti giusto due mesi all’anno) ma, piuttosto, come contenitore di esperienze.

E siamo alle solite, chi avrà la passione e la costanza di creare e curare nuovi giardini di frutti migliori? La risposta possibile è una sola, le giovani generazioni. Lo abbiamo già detto in altre occasioni, il nostro tentativo deve andare nella direzione di rendere accattivante per i giovani immaginare un futuro lavorativo nella nostra terra. Possiamo e dobbiamo sdoganare la figura del contadino 4.0, creare quel microclima culturale e operativo nel quale il nuovo contadino si senta parte di una comunità ampia e accogliente, pronta a restituirgli, anche in termini economici, gli sforzi del proprio lavoro. Ci sono da maneggiare conoscenze di biologia, di biodiversità locale, occorre conoscere quelle esistenti e sperimentare nuove pratiche agronomiche, bisogna maneggiare a dovere i concetti di sostenibilità ci sono da conoscere le storie popolari dietro ogni singolo frutto, si deve imparare a raccontarle, ad accogliere gli ospiti, a creare contenuti digitali e gestire in modo coerente la propria presenza sul Web. C’è tanto da fare, capiamo come spiegarlo ai nostri ragazzi.

Infine, esiste un’altra ottima pratica adottabile con sforzo davvero minimo, godersi la bontà dei frutti migliori, freschi o trasformati secondo tradizione, come le marmellate della nostra Claudia dell’Azienda agricola La Pezza, come noi facciamo ormai da anni ogni giovedì d’estate al Celacanto.

Qualche link per approfondire

Global Footprint Network – Sito ufficiale

Earth Overshoot Day

Calcolo dell’impronta ecologica

Frutti antichi di Punto Verde Vivai – Melendugno

Frutti antichi del Salento: cosa sono e dove trovarli – Salento Km0

Frutti antichi di Puglia – Progetto Re.Ge.Fru.P.

Metti Mi piace o condividi questo post